Les négociations commerciales internationales connaissent un tournant historique. Ce mois-ci, lors de la 13e Conférence ministérielle (CM13) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays devront prendre une décision cruciale concernant le moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques (DDTE). Ce moratoire garantit que les pays n’appliquent pas de droits de douane sur les importations électroniques de produits numérisables tels que les jeux vidéo, les logiciels, les livres électroniques et les fichiers musicaux. Cependant, il doit être prorogé tous les deux ans par la Conférence ministérielle de l’OMC pour rester en vigueur. Instauré en 1998, le moratoire en cours fait l’objet d’un examen minutieux, car les économies développées, en particulier les États-Unis et le Japon, plaident en faveur de son maintien, arguant des craintes d’une éventuelle hausse des prix, d’une baisse de la consommation et d’un ralentissement de la croissance du PIB qui découleraient de sa levée. En revanche, les pays en développement comme l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Indonésie exercent des pressions pour qu’il soit levé. Dans le même temps, les accords commerciaux préférentiels (ACP) et les accords de libre-échange (ALE) intègrent des restrictions sur les DDTE, dans le but de normaliser cette pratique. Par exemple, les États-Unis cherchent à obtenir des engagements contre l’imposition de droits de douane sur les produits numériques dans le cadre des négociations de l’accord de libre-échange avec le Kenya.

Le moratoire limite-t-il l’imposition de l’économie numérique ?

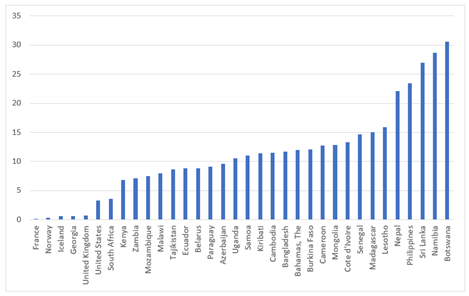

Un nouveau document de l’ICTD a montré que les DDTE constituent une source importante de revenus pour certains pays africains. Alors que les pays développés ne subissent que des pertes de recettes marginales avec les droits de douane, qui ne représentent qu’une faible part de leurs recettes fiscales totales, certains pays africains subissent des pertes considérables. Les données de la Banque mondiale (figure 1) montrent que la part des droits de douane dans le total des recettes fiscales est dix fois plus élevée au Botswana (30,6 %), plus de trois fois élevé au Bangladesh (11 %) et plus du double au Kenya (7 %) qu’aux États-Unis (3,4 %). Même avec des estimations prudentes, la perte de recettes tarifaires pour les pays en développement est estimée à 48 milliards de dollars US pour les importations en franchise de droits de produits spécifiques aux transmissions électroniques entre 2017 et 2020. Les pertes annuelles de revenus estimées pour certains pays africains tels que l’Afrique du Sud (44 millions de dollars US), le Rwanda (14 millions de dollars US) et le Nigeria (1 milliard de dollars US), sont considérables et soulignent les conséquences économiques de cette question.

Figure 1 : Droits de douane et autres droits d’importation, en % des recettes fiscales totales des économies sélectionnées

Source : Banga et Beyleveld (2024)

TVA ou droits de douane ?

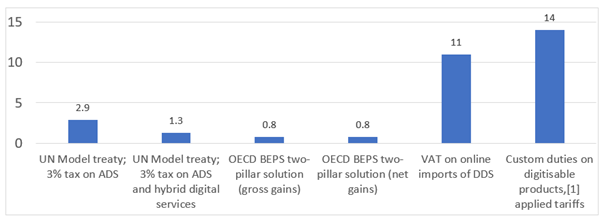

Les discussions portent également sur le choix à faire entre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sur les transmissions électroniques. Les économies développées recommandent aux pays en développement d’opter pour la TVA sur les services numériques. Plusieurs pays africains l’ont déjà adoptée, notamment le Kenya (16 % de TVA), l’Afrique du Sud (15 %), le Zimbabwe (14,5 %), l’Algérie (19 %) et le Cameroun (19,25 %). Cependant, il est important de noter que les pays n’ont pas à choisir entre la TVA et les DDTE. Les deux ne s’excluent pas mutuellement et il est possible d’appliquer la TVA tout en préservant la marge de manœuvre politique pour l’application des DDTE, d’autant plus que pour certains pays africains, ces derniers représentent la source la plus importante de production de recettes. Par exemple, le Rwanda pourrait générer 14 millions de dollars US supplémentaires en appliquant des droits de douane, soit plus que les 11 millions de dollars US estimés pour la TVA, et plus que les recettes générées par d’autres approches d’imposition du numérique (figure 2).

Figure 2 : Production de recettes au Rwanda selon différentes approches d’imposition du numérique

Source : Compilation de diverses études, voir Banga et Beyleveld (2024).

Note : ADS signifie Automated Digital Services (services numériques automatisés)

Par ailleurs, la « définition » et le « champ d’application » du moratoire manquent de clarté. Les discussions abordent également la question de savoir si les « transmissions électroniques » ne concerne que le processus de transmission ou s’ils incluent le contenu transmis. Elles portent en outre sur le champ d’application du moratoire, à savoir si celui-ci couvre les biens, les services ou les deux. Les divergences d’opinions entre les États-Unis et l’Union européenne sur la définition des transmissions électroniques soulignent la complexité de la question. Les États-Unis plaident pour une définition des transmissions électroniques comme des biens numériques, auquel cas l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) s’appliquera. L’UE, quant à elle, fait pression pour que les transmissions électroniques incluent tous les services de commerce en ligne, ce qui entraînerait l’application du moratoire à tous les services fournis via le mode 1 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Si tous les services fournis en ligne entrent dans le champ d’application du moratoire, les pays en développement risquent de perdre la protection et la flexibilité qu’ils ont accordées à certains de leurs secteurs de services nationaux dans le cadre de l’AGCS. Avec les progrès considérables de l’intelligence artificielle et des technologies numériques au cours des dernières années, il est probable que de plus en plus de biens physiques seront bientôt transmis numériquement. Cela impliquerait que de plus en plus de lignes tarifaires d’accès aux marchés non agricoles (AMNA) seraient en mesure de contourner les droits, menaçant ainsi de ne pas respecter les listes du GATT et de l’AGCS des membres. Par exemple, l’Afrique du Sud a des dispositions qui limitent l’accès au marché de la fourniture transfrontalière de services d’architecture, dans le cadre de l’AGCS. Pour des plans de construction d’une surface de 500 mètres carrés et plus, les services d’un architecte enregistré localement doivent être utilisés. Ainsi, si l’on considère la définition des transmissions électroniques au sens large, les marchés nationaux pourraient être complètement ouverts.

Droits de douane et rattrapage numérique

Il est crucial d’examiner les conséquences majeures du moratoire sur les DDTE pour les secteurs nationaux du numérique au fur et à mesure des négociations avancent. Les importations en franchise de droits de transmissions électroniques, en plus d’un marché de l’impression 3D en pleine expansion, auront des répercussions significatives sur l’industrialisation numérique dans les pays en développement. Par exemple, avec un moratoire permanent sur les DDTE, les entreprises automobiles étrangères basées en Afrique du Sud, qui investissent massivement dans l’impression 3D, peuvent importer franchise de droits des fichiers de conception assistée par ordinateur pour imprimer en 3D des produits automobiles qui sont traditionnellement fabriqués dans le pays et soumis à des droits de douane négociés dans le cadre du GATT.

La fin du moratoire permettra aux pays membres de l’OMC de disposer des marges de manœuvre pour appliquer des droits de douane, dont l’étendu sera fonction des accords de partenariat et de libre-échange existants ainsi que des engagements pris dans le cadre de l’AGCS.

En fin de compte, la « marge de manœuvre » en matière d’application des droits de douane sur les transmissions électroniques peut permettre aux pays d’adopter des politiques plus actives pour faciliter le rattrapage, en leur permettant d’appliquer des droits de douane sur certaines importations de transmissions électroniques et pas sur d’autres, selon leurs propres priorités nationales. Contrairement à la TVA, les DDTE s’appliquent aux importations de transmissions électroniques, ce qui pourraient constituer un instrument politique important pour soutenir le secteur national du numérique.